疫情之下,五位普通职校人不普通的故事

1

“身在哪里,就要把专业精神带到哪里。”

陈珑 | 河北邯郸学院大名分院的心理老师

2020年1月23日早上,七点刚过,仍在睡梦中的陈珑接到了来自河北老家的电话,电话那头是父母焦急的声音:

“武汉封城了,怎么回事啊?!”陈珑瞬间清醒过来。

看到新闻,她才知道就在这天凌晨,武汉宣布封城,而她还没来得及买上一张回家的车票。 陈珑是河北邯郸学院大名分院的心理老师,1月初来武汉探望在此进修的丈夫。

到武汉那天,细雨绵绵,陈珑一路换乘地铁公交,身边来往的人中戴口罩的并不多。

过了几天,电视新闻里开始播报有关肺炎的消息,陈珑还跟丈夫商量着今年早点回家,谁料竟突然封城了。

“我们没有收到限制出行的公告,直到封城前两天,大家都以为不是特别严重,年前去采购年货的时候,超市里仍然很多人。”陈珑回忆道。

突如其来的封城,让陈珑的命运与武汉联系在了一起。作为一名心理教师,陈珑首先镇定了下来。她上网搜集了大量新冠肺炎知识,并做了归纳和整理。

“对于新鲜事物,如果不知道它是什么,也没办法控制,人就会感到恐慌。而了解得越细致越透彻,反而可以正视它。”陈珑解释道。

此后一个多月,陈珑和丈夫滞留武汉,与其他1500万武汉居民一道,身体力行参与了这场世界关注的疫情攻防战。

随着疫情加重,小区管控日渐严格,居民们不能出小区门,连下楼倒垃圾都需要申请。武汉城内人心惶惶,陈珑敏感地发现,微信群中,邻居们的情绪不对劲,出现了焦虑前兆。

身在哪里,就要把专业精神带到哪里。

隔离期间,陈珑开始组建邻居微信群,和群友们进行视频群聊。大家自愿加入,少则两三人,多则四五人。

在封城后的一段时间里,陈珑与朋友们靠视频聊天释放情绪,图为聊天截屏

作为一名心理老师,陈珑深知交流可以释放情绪,是很好的缓解焦虑的方法。在视频中的她总是笑靥如花,鼓励邻居们锻炼身体、注意营养、击溃病毒。群聊的过程中,陈珑也会适时传授诸如“正念放松”等稳定情绪的小技巧。

封城第二天,陈珑和丈夫迎来除夕夜。

多亏了年前的采购,家里食物还算充足,可他们仍不敢浪费,只是煮了面条,卧了两个鸡蛋,吃了一顿再简单不过的年夜饭。

陈珑拍摄的自家楼下的场景

屋里,电视机中是热热闹闹的春晚,屋外各家门上贴着的却还是去年的春联。

陈珑从窗户望出去,住所对面的商业楼变得黑漆漆的,小区里和高架桥上没有一丝人烟。

2

张徐扬 | 科伦药业员工

成都市现代制造职业技术学校机械专业

罗方鑫 | 科伦药业员工

成都市现代制造职业技术学校汽车电气专业

武汉封城的时候,科伦药业员工张徐扬正走在成都街头,他发现,一夜之间所有人都戴上了口罩。

科伦药业是一家生产输液药品的公司,原定23号放假,31号上班,但1月29号张徐扬却突然收到了工作群里的通知:所有本地员工当天复工,要“生产药品,支援武汉”。

科伦药业员工们的合照

同样收到复工消息的还有罗方鑫。他和张徐扬都毕业于成都市现代制造职业技术学校,一个学汽车电气,一个学机械,毕业后一起进入科伦药业的同一个车间,负责基础药品配置工作。

复工那一天,罗方鑫回厂时没敢坐公交,而是“奢侈”地打了辆出租。路上,他看到成都街头几乎没有什么车了。

疫情时期厂里任务加重,人手又紧张,张徐扬每天的工作时间从8小时延长到了12个小时,从三班倒变成了两班倒。

张徐扬的岗位是药液配制,生产脂肪乳、氨基酸和葡萄糖等用于维持生命状态的药物——这些药物都是ICU的常备药,也是抗击疫情一线医务人员们每天都会用到的药品。

每天,他到岗第一件事,就是立即开始给药品原料称料,设置配置器程序,投料,等药液混合好就送去灌装。

白天,张徐扬在药厂紧张地工作,晚上他得以有时间通过网络了解疫情。

看到疫情蔓延,死亡人数攀升,前线防疫物资加紧的消息,第二天,张徐扬称重的手速不由得加快。

他手上的一袋袋药物,对应的很可能就是前线的一个个生命。

张徐扬制药环节完成后,药品被送去灌装,那是罗方鑫负责的环节。

每天,他都需要先准备好输液袋、输液塞、输液管,检查完毕后交给机器进行灌装。灌装后,再经过灭菌和一系列检查,药品才进行最后的包装,并送出。

现在,全厂全力投入生产,张徐扬的车间一个白班就可以灌4700-4800袋,每袋1440毫升,24小时就能够灌装一万多袋1368万毫升。

工作间隙,罗方鑫看到自己和同事们制成的药品被一批批装车,紧急送出。

看着车子驶出厂房,罗方鑫知道,这些药品将被直接送往武汉火神山和雷神山医院,保障那里的药品需求。

3

那么刘洪梅已进入了战场,成了一名战士。

刘洪梅 | 毕节医学高等专科学校护理专业学生

威宁中等职业学校毕业生

贵州省毕节市威宁县双龙镇卫生院防疫志愿者

上午11点,刚下夜班的张徐扬缓缓入睡时,正是贵州省毕节市威宁县双龙镇卫生院人流量最大的时候。

卫生院门口那个挂着“民政救灾”横幅的蓝色帐篷,就是防疫志愿者刘洪梅的工作地点。

刘洪梅就读于毕节医学高等专科学校护理专业,此前她已在威宁中等职业学校学习了3年的护理,毕业后还曾在赫章县人民医院实习了八个月。

目前,威宁仍属深度贫困县,刘洪梅所在的镇卫生院,是全镇唯一的医疗机构。

在春节过后那段时间,疫情不断扩散,农村防疫压力逐步增大,各镇卫生院成为了农村防疫的一线阵地。

刘洪梅为来医院的病人和家属测量体温

刘洪梅所在的岗位就是第一个接触所有来院病人的“窗口”。

疫情期间,每天她都要为来医院就诊的每个病人测量体温,把发热的病人带到发热门诊,指引其他病人去相应的科室。

刘洪梅遇到过最严重的情况是,有一个中年妇女发烧到了38度,前来就诊。因为卫生院没有CT也没有试剂盒,无法确诊,也难以治疗。

医生根据规定流程,登记了基础信息,询问了湖北地区旅行史和湖北人员接触史,立刻开转院证明把她送去了县里的医院。

刘洪梅觉得,这是她距离疫情最近的一次。但事实是,在班上的每时每刻,都不知道下一刻会遇到什么,发热或感染病人随时有可能来到卫生院。

如果说防疫新冠肺炎是一场战疫,刘洪梅已进入了战场,成为一名战士。

刘洪梅和医院工作人员,左二为刘洪梅

父母担心刘洪梅的安全,一开始并不同意她去医院,刘洪梅自己也很矛盾,一方面想去医院帮忙,另一方面担心医院不提供住处,不能把自己和家人隔离开。

“我想着头都痛。”说到这里她叹了口气。但作为一个医护专业学生,她从未后悔自己的决定。刘洪梅还记得,去报名那天正好是大年初三,家里所在的江林村路上没有一个人影,天上飘着纷纷扬扬的雪花,那是她见过最大的一场雪。

刘洪梅觉得工作中最难的部分是缺物资,尤其是口罩和防护服。

平时口罩应该是四小时一换,防护服一次一换,而卫生院的医生们只能一天换一次口罩,防护服反复利用。刘洪梅自己戴的医用口罩也是朋友送的。

“其实谁不怕呀,但是我们不去谁又来呢?这是从事这个行业必须去做的。”

4

“买不到口罩我也只能继续联系,

因为多找一个商家就多一条出路。”

王彦 | 毕节市财贸学校2019级 会计大专

毕节同心社工志愿者

对同在毕节市的王彦来说,口罩是一个“大难题”。

王彦是毕节市财贸学校2019级会计大专2班的学生,也是学校志愿者协会的成员。

因为有会计专业知识,王彦被任为物资采购组组长,负责筹集防疫物资。

物资采购组一共有29个人,负责联系厂家、质量把关和比价采购防疫物资。

王彦在清点物资中

摆在王彦面前的难题是疫情期间物资价格上涨。比如,体温枪从280元/把涨到最高600多元/把;同一个厂家,昨天的价格和今天的价格都不一样。

而所有物资中,最难买的就是口罩。

一次,王彦接到任务,需要购买一次性医用口罩。但此时2毛钱/个的单价已上涨为3-5元/个:“有钱也不一定能买得到。”

王彦经常面对的情况是,刚对接好厂家准备签合同,却被厂家通知生产不出来,或者要延迟到三月份才能发货。

一边是不知何时才能到货的口罩,另一边是当地防疫人员的迫切需求。王彦坦言,有时候是会感觉“挺打击的”。

“不过,遇到这种情况我也只能继续联系,因为多找一个商家就多一条出路。”

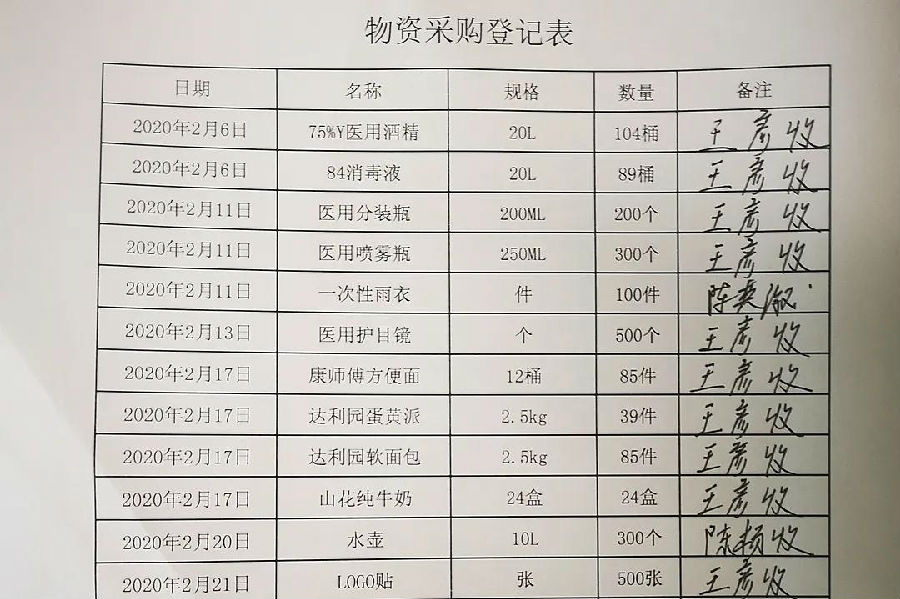

物资采购登记表

王彦告诉我们,目前小组共采购了包括酒精、消毒液、喷壶、方便面、牛奶和面包等价值约13万的物资,运往毕节市范围内的防疫卡点和有需要的复工单位。

每天,志愿者小组都干劲满满。

“因为大家的初心是一样的,只要有我们能做的就积极去做。”王彦说。

5

武汉之外,也需警惕“替代性创伤”

陈珑:为学生编写心理健康手册

王彦成为志愿者的第三天正是元宵节。此时在疫情中心武汉,陈珑和邻居们正在群里讨论着炸元宵的方法。

最近她发现,邻居们视频群聊的次数减少了,群里氛围也变得轻松起来了。

武汉邻居们的心态开始转变,陈珑开始担心自己在河北的学生们。学生们虽然远离一线,但也不可避免会通过各种渠道获取疫情信息。

陈珑说,这有可能会对他们造成“替代性创伤”。“这在心理学上叫‘共情’。”陈珑告诉我们,“共情就是有些事虽然没有亲身体验过,但我们会产生同样的情感,就像看电视会跟着男女主角一起哭一样,共情能力强的人受到的替代性创伤会多一点。”

随着疫情在全国蔓延,会有人可能因为对疫情情况不了解,产生严重的焦虑:“当他们不停地刷手机来满足掌控欲时,过度地获取信息又会反过来加重这种焦虑。”

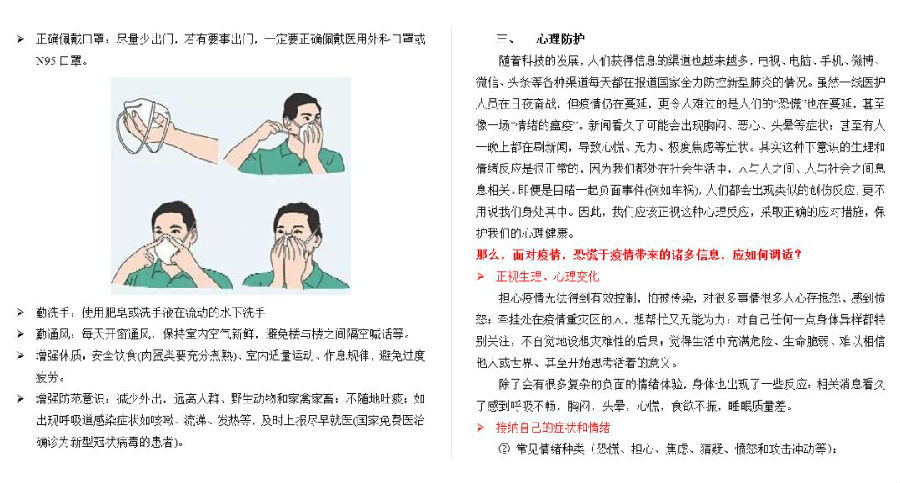

此后几天,陈珑开始着手收集资料,编写出了一本应对疫情的心理防护手册发回了学校。

陈珑编写的心理防护手册内容

陈珑希望,通过这本手册告诉同学们,要正视自己的生理和心理变化,学会控制自己获取信息的时间,避免信息过载。

同时,也要学会享受在家的时间,规律作息,多与同学、朋友和家人交流,有效释放情绪。

陈珑编写的手册发给学校后,被群发至各个同学手中

手册发出后,已经有七八个学生给陈珑打了心理咨询电话,话题从与父母的冲突、对自己健康的过度担忧,到毕业班学生的实习受疫情影响的担忧等。

身在武汉,陈珑还通过视频会议,向全校做了一次心理防护知识讲座。

陈珑说,最近她和丈夫一切都好。在这个非常时期,最令她高兴的时候,就是得到学生的反馈。

“有学生和我说,老师,这些东西对我挺有帮助的,我还发给了我妈看”。

6

“希望前线医护人员早日把患者给医治好。”

“赢未来”计划下的职校人们

在贵州毕节,刘洪梅每天从卫生院回家后都在备考五月份的护士资格证,作为一个返乡大学生,她在这段日子里收获很多,未来她想坚持自己的学医梦,成长为一名优秀的医护人员。

王彦也每天见缝插针地准备着会计基础职称考试,怀揣对未来的期望努力着。

张徐扬说,自己所做工作只是“在后面给医护人员一点支持”。疫情结束后,好好睡一觉是他现在的奔头。

但在采访最后,他也向我们透露了自己最大的愿望:

“我希望前线医护人员早日把患者给医治好。希望这场疫情可以快些好起来。”这也是所有中国人共同的愿望。

关于中等职业教育赢未来计划

采写 - 赵航、安琪

编辑 - 丝露